SDGs Topics

万博で「高校生みんなの夢AWARD」開催、琉球ブランド目指す平戸凰雅さんがグランプリに

2025.08.11 コラム

サスティナブルビジネスマガジン「alterna」に取材いただきました。

以下、取材記事。

ワタミが支援する公益財団法人みんなの夢をかなえる会は2025年8月11日、大阪・関西万博会場内EXPOホール「シャインハット」で「高校生みんなの夢AWARD in大阪・関西万博」を開催した。396校から高校生2464人がエントリーし、その中から予選を勝ち抜いた10人が、社会課題を解決するビジネスアイデアを発表。グランプリにはブランド「MADE IN RYUKYU(メイド・イン・リュウキュウ)」の立ち上げを目指す平戸凰雅さん、準グランプリにはロボコンキットでSTEAM(科学・技術・工学・芸術・数学)教育を推進する八代陽平さんが輝いた。また、カンボジアとバングラデシュの高校生も、それぞれの国の課題解決に向けたビジネスアイデアを披露した。

「高校生みんなの夢AWARD in大阪・関西万博」に参加したファイナリストと審査員ら

「高校生みんなの夢AWARD」は、未来を担う高校生が社会問題の解決と自分の夢を重ね、実現するためのビジネスアイデアを策定するコンテストだ。高校生に「自己の在り方や生き方」と「社会との関わり」を考えるきっかけを提供し、「夢」を持ってもらうことを目的とする。2025年で6回目の開催となった。

同アワードでは、高校生が事前のオンライン学習コンテンツ「ソーシャルビジネス学習プログラム」を受講し、社会問題やSDGs(持続可能な開発目標)について学び、自ら解決したい社会問題を見つける。その課題を解決するビジネスアイデアの審査基準は、「共感性・社会性」「事業性」「プレゼンテーション」の3つだ。

主催者であるみんなの夢をかなえる会は、受賞した高校生の事業計画や夢と関連する国内外研修旅行など、夢にまつわる応援サポートを行う。グランプリには、国内外の研修旅行券20万円分、準グランプリには同10万円分を贈る。当日は、同法人の代表理事も務めるワタミ会長兼社長の渡邉美樹が審査委員長として参加した。

さらに、会場では、「社会課題の解決を考える」オンライン探求学習プログラムを来場者向けに実施した。来場者は、高校生のファイナリスト10人と海外の高校生2人が着目した12の社会課題から1つを選択し、その解決策を探求し、フォームで送信する仕組みだ。

■琉球工芸×ファッションで「夢を語れる」沖縄に――グランプリ・地域創生賞

「夢を諦めなきゃいけない社会なんて、おかしいと思いませんか。私は高校に入る前、同級生が『進学を諦める』と言ったのを忘れられません。修学旅行に行けず、塾にも通えない。沖縄では努力すること自体が贅沢で、夢を見ることすらわがままだと思われる。その空気に強い憤りを感じています」

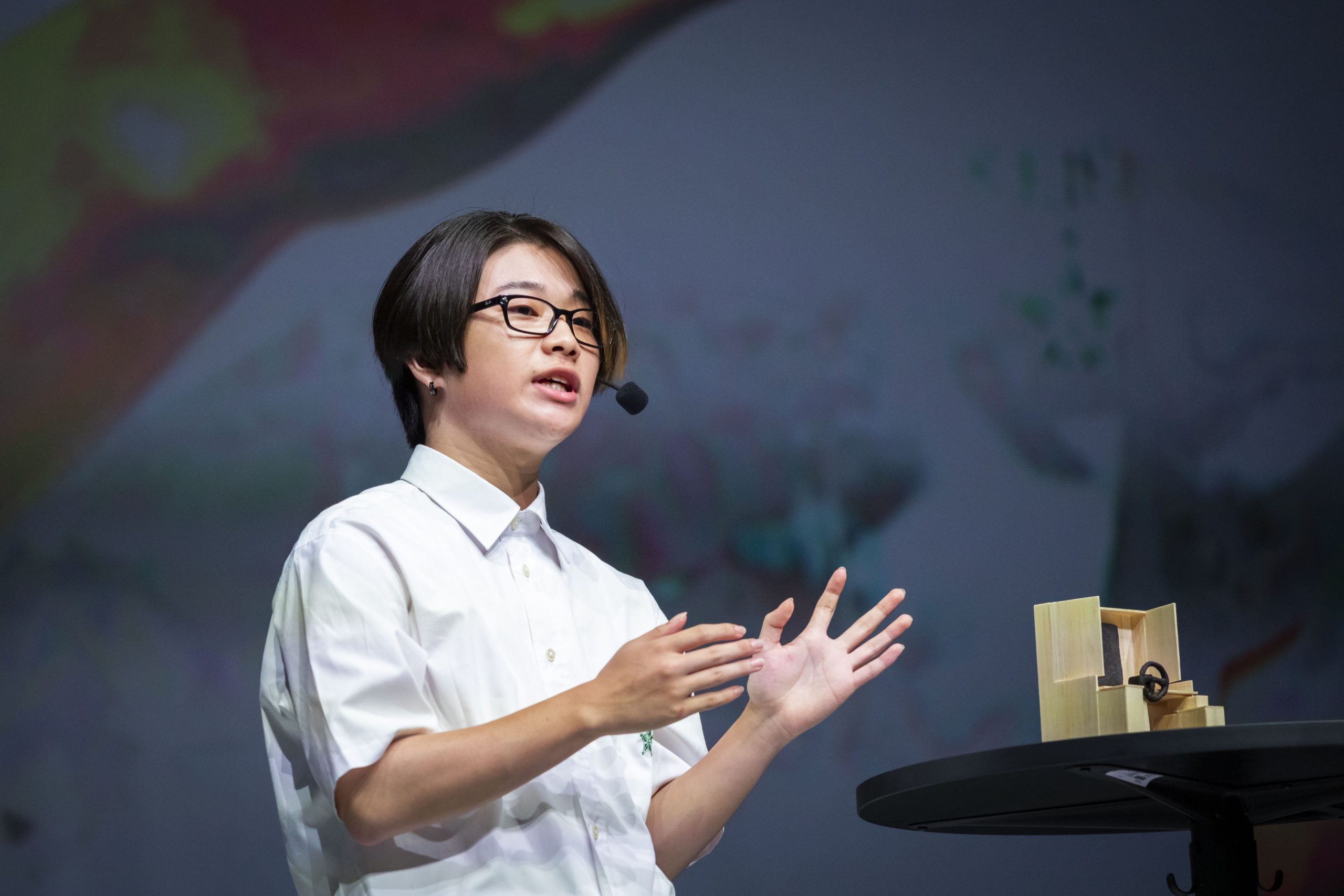

沖縄・宮古島出身で北山高等学校に通う平戸凰雅さんは、沖縄の若者を取り巻く現状をこう訴えた。

「沖縄の印象は、南国の楽園のようなイメージかもしれません。しかし、沖縄県の平均年収は200万円台で、非正規雇用率や子どもの相対的貧困率は全国でトップ。主な原因の1つが、観光業に依存した経済構造です。収益の多くは県外に流出し、県民の所得には十分に還元されていない。このような構造では、夢を支える力が育ちません」

平戸さんは、地域に還元される産業モデルが必要だと考え、紅型(びんがた)や宮古上布など伝統工芸に着目し、琉球工芸のラグジュアリーブランド「メイド・イン・リュウキュウ」の立ち上げを目指す。すでに宮古島市長や市議会議員とも議論を重ね、準備を進めているという。

「私の夢は、『夢を語れない社会』を終わらせること。沖縄に生まれたことで、未来を描けない現状を変えたい。このモデルは全国の地場産業にも応用できるはず。沖縄から、そして日本から、社会を変える挑戦を本気で始めます」

平戸さんはグランプリを受賞し、「この大舞台でビジネスプランを発表できたことが嬉しい。参加してくれた皆さんにも沖縄について知ってもらい、応援してもらえたら嬉しいです」と呼び掛けた。

■ロボコンキットで全国にSTEAM教育を――準グランプリ/科学振興賞

岐南工業高等学校の八代陽平さんは、「小学生向けロボコンキット」を開発し、実際に大会で利用してもらう活動を続けている。

ロボコンとは、ロボットコンテストの略で、専用のキットを使い、牛乳パックやストローなどの身近な材料を組み合わせて課題に挑戦する大会だ。八代さんがロボコンキットを開発したきっかけは、ロボコン運営者から「小学生にはキットが高すぎる」という意見を聞いたことだった。その声を受け、もっと多くの子どもたちにロボコンを楽しんでもらいたいという思いから、安価なキットの開発を始めた。

岐阜県内ではすでにボランティアとしてキットを提供し、500セット以上を納入した。一般的にロボコンキットは5000円ほどで販売されているが、八代さんは研究と工夫を重ね、1500円という低価格で販売できるように製造している。将来的にはキットのデータや作り方を全国に公開し、オープンイノベーションを起こしたい考えだ。

「STEAM教育の輪を全国に広げていきたい。この取り組みだけで教育を変えるのは簡単ではないかもしれません。しかし、ロボコンに参加する子どもたちが見せる笑顔や、モノ作りを楽しむ高校生たちの姿を目の当たりにしています。この小さなキットが、子どもたちの未来を変え、その未来を私たち高校生が創り上げていけるのだと信じています」

矢代さんは、準グランプリ受賞を受けて、「本当に嬉しい。ロボコンキットを通じて日本の教育を変えたい」と喜びを語った。

■能登と大阪の架け橋を作り、復興に貢献したい――被災地復興賞

大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎の辻悠人さんは、「能登ヒバ復興デオドラント」を提案した。辻さんは、2024年に発生した能登半島地震後、現地を訪れ、豊かな自然や水産物、輪島塗などの地域資源の魅力に触れた。同時に復興の必要性を痛感した。

現地でインタビュー調査を行ったところ、震災から1年が経過しても、復興は進んでいないことが分かった。そこで、能登半島の産業を復興し、技術や文化を次世代につなげていきたいという思いから、輪島で作られる箸の端材(ヒバ材)を有効活用するアイデアを思い付いた。

箸の端材を使った「能登ヒバ復興デオドラント」は、靴やクローゼット、トイレなどさまざまな場所で気軽に使える。ヒバの消臭効果はヒノキの10倍ほどあるという。サブスクやECサイト、道の駅などでの販売を想定し、売り上げの一部は、能登半島の復興活動に寄付する予定だ。

辻さんは「能登半島と大阪は、地理的にも離れていますが、箸を架け橋として、交流を続け、復興に寄与したい」と意気込みを語った。

■「推し」の力で無理のない学習習慣を――教育Idea賞

「皆さんには『推し』はいますか。私には、大好きな推しがいます。その人はビジュアルも良く、知的で、声も素敵です。私はその人から、自然と四字熟語を学びました。苦手な勉強も、推しとなら楽しく学べます。それが『V-Study(ブイスタディ)』のコンセプトです」

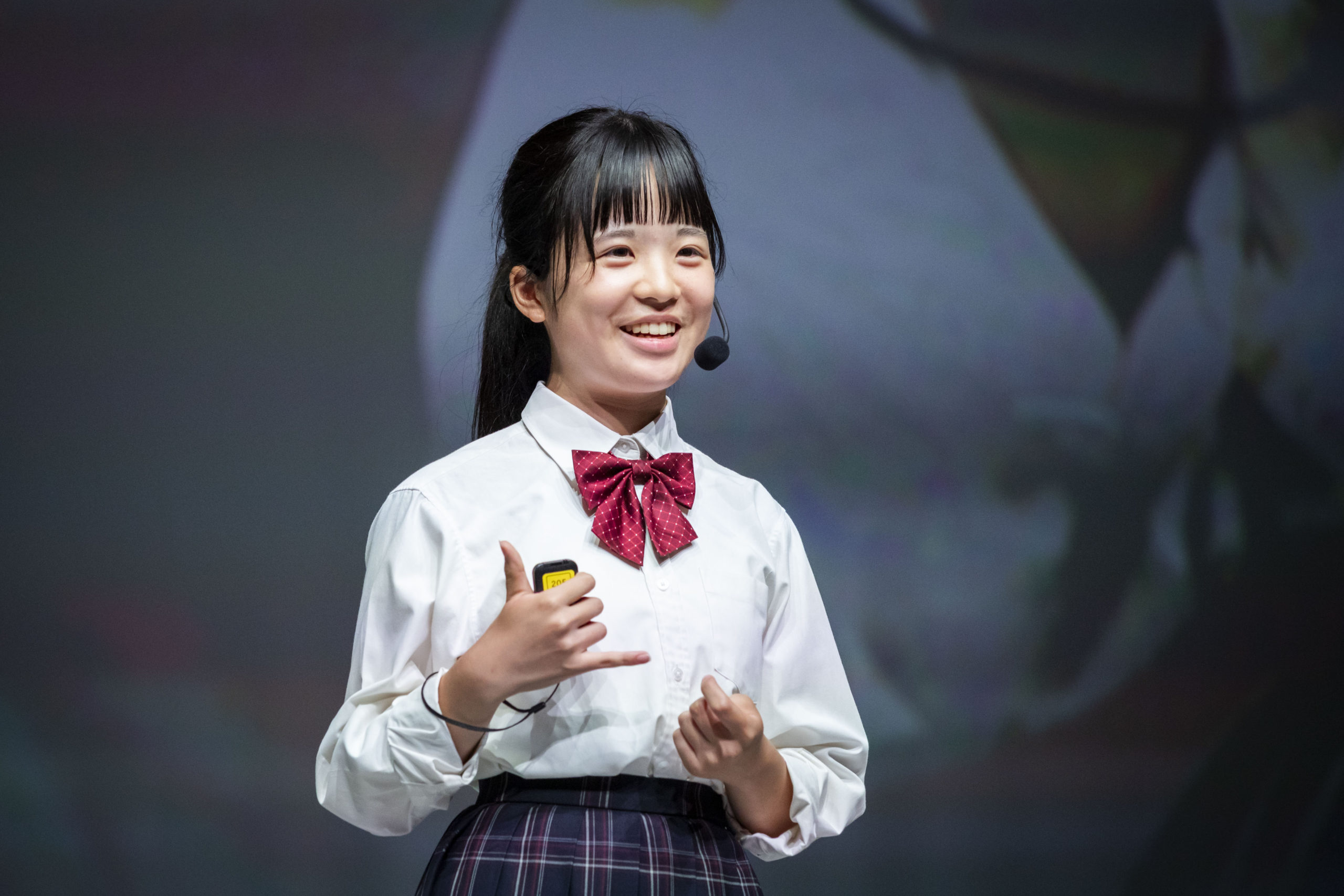

郁文館高等学校の山﨑ももさんは、アニメのようなキャラクターが先生となって勉強を教えるオンライン学習システム「V-Study」を発表した。

「勉強が楽しくない」と感じている小学生は全国で約300万人いるという。小学生時点で学習習慣があるかどうかが、中学進学時に2〜3年分の学力差を生むとされている。

そこで、山﨑さんは、アニメのキャラクターが登場するユーチューブの人気に着目し、「V-Study」を構想した。小学生自身が好きな「V先生」を選び、1回20分のミニ授業を受ける仕組みだ。保護者にとっても家庭学習をサポートする役割も果たす。

山﨑さんは、「これは新しい学びの入り口になる。『また先生に会いたい』と思った瞬間、『学び』が『楽しい』に変わる。好きなことが学びを育てる」と力強く訴えた。

■不登校の人でも社会とつながれる場を――夢・希望賞

慶風高等学校の諏訪光夢さんは、レーシングシュミュレーターを通じて、不登校による社会的孤立と伝統文化の衰退という課題に取り組む。

「これらの問題は別々に見えるかもしれませんが、共通しているのはどちらも『社会とのつながりを失う』こと。私自身、中学2年生から4年間、起立性調節障害に苦しみ、気を失ったように眠り、目が覚めてもひどい頭痛やめまい、吐き気に悩まされる日々を送りました。進学を諦め、夢も希望もなくなりかけていたのです」と、諏訪さんは振り返る。

そんなとき、父親の紹介で出合ったのが、レーシングカーの運転体験ができる「レーシングシュミュレーター」だ。諏訪さんは「気付けば夢中になり、世界が一変した。夢中になれることが、人を立ち直らせる力を持っていると確信しました」と語る。

2024年8月には、レーシングシュミュレーターの体験施設「ノマディックeスポーツ」を和歌山県内にオープンした。1年間の運営を通じて、eスポーツが認知症予防や運動不足解消、コミュニケーション促進などの可能性を持つことに気付いた。しかし、その普及には導入費用が高いことや設置スペースの制約といった課題もあった。

そこで、諏訪さんはレーシングシュミュレーターのフレームとしても、学習デスクとしても使用できる木製の多目的デスクを考案。地元の残材や伝統工芸を取り入れ、地域にも貢献することを目指している。

諏訪さんは「夢中になれることが最高の薬。不登校でも、もう一度社会とつながる場所を作るため、この『リビルド』の活動を広めていきたい」と力強く語った。

■蚊帳織りのおしゃれなオストメイト用パウチカバー――夢・福祉賞

「急な腹痛でトイレに駆け込んだとき、長打の列で困った経験はありませんか。もし、その腹痛が毎日続くとしたら、どう感じるでしょうか。そんな困難さを抱えている人は、あなたの近くにいるかもしれません」

西大和学園高等学校の友井利美花さんは、父親が重い病気で大腸を摘出し、人工肛門を付けた生活を送っていたことから、「見えないけれど存在する不自由さ」を知った。「もしこれが私だったら、もし10代の女性だったらどう感じるだろうか」。友井さんはこの問題を自分事化するようになった。

人工肛門・人工膀胱(ストーマ)を腹部に造設している人は、国内に約30万人いると推計されている。そこで、友井さんが提案するのが、オストメイト(人工肛門・人工膀胱保有者)用パウチカバー「Narielle(ナリエル)」だ。奈良の蚊帳織りを使用し、見た目や使い心地にこだわった。繰り返し使用でき、布ナプキンとして使えるのも特徴だ。

「この問題は、遠くの誰かの話ではありません。あなたの家族かもしれないし、あなた自身かもしれません。1枚の布が未来への一歩を軽くする。見えない障害に見える優しさを届けたい」と訴えた。

■処方箋なしで薬を購入できる仕組みを広げたい――医療革新賞

堀川高等学校の佐々木悠吏さんは、処方箋なしで、薬剤師の指導のもとに医薬品を購入できる仕組み「零売(れいばい)」の普及を目指す。

佐々木さんは、「薬剤師は6年間も薬学や臨床を学び、世界的にも最高レベルのスキルを持っているにもかかわらず、医師が作成した処方箋の確認が中心となっている。このあり方に疑問を持った」と投げかける。

調べてみると、医薬分業の歴史や医療制度の偏りで、日本では薬剤師のスキルを活かせる職場が少ないことが分かった。さらに、薬剤師の業務は、AIの発展で減少する可能性も高い。

「処方箋なしに薬局で薬を手に入れられるようになれば、薬剤師のスキルを活かし、私たちも便利になる。さらには医療費や薬剤費の負担削減にもつながる」と、佐々木さんは考える。

日本にはすでに「零売(れいばい)」という仕組みがあり、特に高齢者や外国人旅行者にニーズがあると見込む。しかし、2025年年5月に改正された薬事法で、零売は例外的に認められる場合のみになった。

そこで、佐々木さんは、その例外に準じた運営体制を整えることで、薬品供給と薬剤師の運営サポートを行いたい考えだ。現在、佐々木さんはオーストラリアに留学中で、「海外の医療政策を学んで、日本の課題を解決していきたい」と語った。

■エンタメで「違い」を学べる体験施設――ユニバーサル賞

「私は生まれつき右目が見えず、右耳が聞こえません。そのため、右側からの音に気付きにくかったり、気配を感じにくかったりすることがあります。周りの人に理解してもらえることはありがたいのですが、『かわいそう』という目線で見られて時に居心地が悪くなることがあります」

こう話すのは、横浜共立学園高等学校の水田唯さんだ。障がいのある人が日常生活で差別や偏見を受けていると感じる割合は57%に達する一方、健常者が障がいを持つ人を「かわいそう」と捉える割合は40%に上るとされている。

水田さんは「善意のつもりで向けられた視線や言動が、知らず知らずのうちに相手を傷付けたり、無意識に互いに『壁』を作っているのではないか」と考えた。そして、「楽しみ」を通じて違いを伝えることを目的に、「ともラボ」の設立を目指す。

「ともラボ」では、限られた感覚を研ぎ澄ます「サイドブラインド」体験や、アレルギーについて学ぶ食事体験など、様々な体験プログラムを提供する予定だ。コミュニティ作りにも力を入れ、当事者や障がいに詳しい専門家のデータベース化を進め、災害時に適切な支援を行えるプラットフォームの構築を目指す。

「私も含め、違いを持って生まれてきた人たちが心から『良かった』と思える未来が来ることを願っています。私の違いが誰かの役に立ちますように」(水田さん)

■キノコの力で畜産農家の課題を解決したい――農業振興賞

上伊那農業高等学校の田畑カンナさんは、動物コースで畜産の知識や管理技術を学んでいる。

世界では人口増加が続き、2050年までに食料生産を大幅に増加させる必要がある。しかし、原料価格の高騰が続き、日本でも配合飼料の価格が急激に上昇している。この価格上昇は、農家にとって大きな悩みとなっている。

そこで田畑さんは、飼料の原料としてキノコに注目した。日本のキノコの約34%が長野県で生産されているが、廃菌床(キノコ栽培後の使用済み培地)の行き場がなく、無駄になっている現状を知った。そこで、3年前から、この廃菌床を飼料化する取り組みを始めた。

調査を進める中で、キノコが牛に与える効果は、人間が食べた場合と同様に機能回復や血中コレステロール値の低下を期待できることが分かり、予想を超える品質の飼料が完成した。

国と県の製造・販売許可を得て2025年に販売を開始。2025年の「みどり戦略学生チャレンジ」では農林水産大臣官房長賞を受賞した。すでに長野県を中心に、1200トンが使用されたという。今後さらに拡大するために、キノコ農家から廃菌床を買い取り、それを飼料に加工し、畜産農家に販売するビジネスモデルを提案している。

田畑さんは「今こそ、この飼料が必要です。ぜひ応援してください」と呼び掛けた。

■3Dプリンターと再生プラで造る新たな義肢装具――グローバル賞

立教池袋高校の中島大輔さんは、3Dプリンターと再生プラスチックで義肢装具を造ることを目指す。義肢装具師の父から、途上国には3500万人から4000万人の人々が義肢装具を入手できずに生活している現状を聞き、問題意識を持つようになった。

3Dプリンターを活用するメリットは、遠隔でデータ編集ができ、再現性が高く、低コストで製造できることだ。従来の製造方法では、仮合わせが不十分で、アフターケアが行き届かないという課題があった。そこで、中島さんは、制作過程にリハビリ要素を組み込み、リハビリしながら働ける仕組みを提案した。リハビリ期間中に一時的に雇用し、賃金を義肢装具代に充てる仕組みだ。

同時に、大量に廃棄されているプラスチックの再利用にも貢献したい考えだ。まず回収したペットボトルのキャップをペレットに加工し、そのペレットを使って3Dプリンターでソケット部分を製造する。その後、ソケットと金属パーツを組み合わせて義肢装具を完成させる。

「この取り組みを通じて、環境問題や障がい者の社会進出に関するさまざまな問題を解決していきます。誰もがハンデを気にせず輝ける未来を作りたい」(中島さん)

■「書店カフェ」でカンボジアの貧困を解決したい

「カンボジアでは、ポル・ポト政権下で行われた大虐殺で、優秀な医師や教師など、多くの人々が命を奪われました。人口の4分の1が拷問や虐殺で命を落とし、経済を担う人材が失われました。現在でも、多くの国民が貧困に苦しんでいます」

カンボジアから参加した高校生カウ・シヌオンさんは、同国の歴史を語る。シヌオンさん自身も家が貧しく、6年前に親元を離れ、妹と一緒に孤児院で暮らしているという。

カンボジアの経済成長には、産業の発展やインフラ整備、外国からの投資が不可欠だが、シヌオンさんは「最も大切なのは教育だ」と強調する。

「優秀な若者を育て、産業を担う人材を育成しなければなりません。読書は学力向上や思考力を高め、人間性や夢を描く力を養う重要な要素です。日本人が優秀で、多くの本を読む理由は、これらのメリットを実感しているからだと思います」

しかし、カンボジアにはほとんど図書館や書店がなく、ショッピングモールの書店には英語の本ばかり並んでいる。シヌオンさんが通う高校にも、問題集しかないという。

「私の夢は、カンボジアが貧困から脱却し、すべての国民が人間らしい生活を送ることができる社会を作ることです。その夢を実現するために考案したのが『書店カフェ』です」

この書店カフェでは、新しい本や古本の販売、さらにレンタルサービスも提供する予定だ。カフェスペースでは、ゆっくりと休み、幅広いジャンルの本を楽しむことができる。

シヌオンさんは、「書店カフェが広がることで、カンボジア国民の幸せに貢献できると信じています。読書する若者が増え、知識を持った若者が増えることで、カンボジアの経済成長にもつながります」と語った。

■バングラデシュの農村部に「移動診療所」を

バングラデシュから参加した高校生クリスナンド・ゴシュさんは、自国の医療の現状に強い危機感を抱く。

「バングラデシュの農村部で医療を受けるのは非常に困難です。最近、私が生まれた村では、2人の母親と5人の新生児が出産中に命を落としました」と、ゴッシュさんは語る。

バングラデシュは、日本の38%の面積に1億7000万人が住み、その65%が農村部に住んでいる。しかし、農村部にはほとんど病院がない。特に雨季になると洪水の影響で病院に通うことができなくなるという。大都市でさえ、高額な診療費が掛かり、農村部の住民は医療を受けることがほとんどできない。

バングラデシュの妊産婦死亡率は10万人あたり197人、新生児死亡率は1000人あたり27人と非常に高く、日本の数値と比べてかなり深刻な状況だ。「こうした状況は家族の分断を招き、特に女性や子どもたちの生活を困難にしている」(ゴッシュさん)。

この問題の解決策として、ゴッシュさんは「母子ケアのための移動診療所」を提案した。都市部の医師が月2回、農村部に訪問して診療を行う形式で、農村部の妊産婦の命を守ることを目指す。

1台の移動診療所で30の村、約300世帯をサポートする。安全な出産を支援するため、妊産婦ケアサービスや救急サービスを提供したい考えだ。極貧世帯には、国の助成金を利用し、無料で診療サービスを提供する。ゴッシュさんは、「母子の命を救うという私も夢を、ぜひ応援してほしい」と訴えた。

■「夢を追いかけるプロセスが最も重要だ」

渡邉美樹・審査委員長(みんなの夢をかなえる会代表理事、ワタミ代表取締役会長兼社長)は、次のように講評した。

「夢とは、その人が生まれてきた奇跡と言えるでしょう。平戸さんの夢が叶えば、沖縄の貧困問題の解決に向けた大きな一歩となります。八代さんの夢が実現すれば、日本の科学技術がさらに進化することでしょう。それはまさに奇跡です。ほかのファイナリスト8人や、バングラデシュやカンボジアで叶えられる夢も、素晴らしい社会を生み出すことを期待しています」

「夢を叶えるために最も大切なのは、『どうしても実現したい』という強い意志を持つことです。夢に日付を入れて計画に落とし込むことで、現実を動かす力になります。努力を続ければ、一歩ずつ夢に近づくことができます。大切なのは、夢が叶うこと以上に、その夢を追いかける過程です。ぜひ夢に向かって挑戦を続けてほしい。そして、一人でも多くの人が大きな夢を持ち、共に成し遂げていくことを願っています」

次回の「高校生みんなの夢AWARD」は2026年、東京での開催を予定している。

オルタナ編集部 吉田 広子氏

最新のTopics

社会との関わりや、人や社会、地球を元気にする取り組みなどを紹介します。